PINTURA BARROCA

ESPAÑOLA

ESCUELA VALENCIANA.

RIBALTA

RIBERA

ESCUELA SEVILLANA DEL

PRIMER TERCIO DEL SIGLO: ROELAS \ HERRERA EL VIEJO

FRANCISCO HERRERA EL

VIEJO

ZURBARÁN

PINTURA CASTELLANA DEL

PRIMER TERCIO DEL SIGLO. TRISTAN Y ORRENTE

EL BODEGÓN: SÁNCHEZ COTÁN

Y LOARTE

LOS ITALIANOS. EL

RETRATO: BARTOLOMÉ GONZÁLEZ

VELÁZQUEZ VIDA Y OBRA

OBRAS DE JUVENTUD. LA

FRAGUA DE VULCANO

CUADROS DEL SALÓN DE

REINOS

BUFONES. RETRATOS. LAS

MENINAS Y LA FÁBULA DE ARACNE

LOS DISCÍPULOS Y

CONTEMPORÁNEOS MADRILEÑOS DE VELÁZQUEZ

GRANADA: ALONSO CANO

ESCUELA MADRILEÑA

POSTERIOR A VELÁZQUEZ: CARREÑO

FRANCISCO RIZI, CEREZO,

ANTOLÍNEZ Y HERRERA «EL MOZO»

CLAUDIO COELLO

SEVILLA: MURILLO

VALDÉS LEAL

CÓRDOBA, GRANADA Y

VALENCIA

PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

.—El siglo de oro de la pintura española es el

XVII, y lo es no sólo por el número de pintores de primero y segundo orden que

en él viven, sino por ser también el más original.

Los pintores españoles se entregan ahora con

entusiasmo al naturalismo inspirador de la reacción barroca. Les impulsa a ello

su propio temperamento, que en esta ocasión coincide con los nuevos gustos

artísticos. Y en este aspecto es indudable que alcanzan algunas de las metas a

que aspira el barroco. El nombre de José Ribera, con sus modelos buscados en las

más bajas clases sociales, y su gusto en representar tipos incluso anormales, es

buen testimonio de ello.

Este apego a la naturaleza, propio del

temperamento artístico español, le hace no gustar o, tal vez, le incapacita para

esa interpretación heroica de los temas religiosos del barroco italiano y

flamenco, que para la sensibilidad española siempre tienen algo de teatral y

falso. Nuestra pintura religiosa barroca se distingue por la forma realista y

concreta y, por lo general, cargada de emoción, con que expresa los temas, y de

ello nos ofrece el mejor ejemplo Zurbarán en sus místicos.

Ya nos hemos referido a la expresión mística en

escultores como Pedro de Mena; pero es indudable que la pintura ofrece campo más

amplio para interpretarla. El amor divino es tema que importa sobremanera, desde la simple oración hasta el arrebato místico. Como

trabajan para iglesias y conventos, donde son frecuentes los religiosos que

reciben, o creen recibir, favores divinos y que saben expresar lo que sienten en

esos trances, los pintores procuran afinar su mirada. Por eso, algunas

expresiones que hoy nos resultan tal vez demasiado arrebatadas, no hacen sino

expresar estados del alma perfectamente concretos y reales.

Se agrega a esta actitud naturalista la sobriedad

de la mímica española comparada con la italiana; esa gravedad que suele frenar

el dibujo español al desplazar los miembros de las figuras, y aminorar el

interés por crear composiciones nuevas y complicadas. Al abandonarse, en el

siglo XVII, el arte de componer rafaelesco, reaparece en los pintores españoles

su propia sensibilidad. Las composiciones se simplifican y los personajes se

mueven en los cuadros como en la vida ordinaria; lo que pierden en ritmo lineal

y movimiento de masas lo ganan en vida real. Salvo en artistas como Ribera y

Velázquez, la composición de buena parte de nuestros cuadros se distingue por

esa yuxtaposición de personajes, característica, por ejemplo, de Zurbarán.

El naturalismo arriba comentado no lleva, sin

embargo, a ampliar considerablemente los géneros pictóricos. El contraste es

notable si comparamos nuestra pintura barroca con la holandesa. La pintura

española es, sobre todo, religiosa, y en mucho menor grado, de retrato, aunque

en este aspecto la calidad de los de Velázquez compensa con creces la relativa

escasez de pintores especializados. El retrato español es de actitud y gestos

naturales; no se acepta el de tipo mitológico; pero en cambio, aunque rara vez,

alguna dama se hace retratar con los atributos de su santa titular.

En los restantes géneros, sólo en el bodegón se

crea un tipo diferente del de las otras escuelas. Los pintores de flores

abundan, y no falta algún paisajista, algún pintor de batallas, de marina y aun

de arquitectura; pero salvo los primeros, son figuras un tanto aisladas, que no

llegan a crear escuela. Dos géneros de pintura requieren, sin embargo, gracias a

Velázquez, mención aparte: el ya citado de paisaje y el de la fábula pagana. Los

fondos de varios de sus cuadros son paisajes de primer orden y de novedad

extraordinaria; pero, por desgracia, apenas crean escuela. La mitología, sólo

excepcionalmente cultivada por nuestros pintores, ocupa, sin embargo, amplio

espacio en la obra de Velázquez, quien, como a todo lo suyo, le impone su

poderosa personalidad.

En el aspecto más puramente técnico, lo más

importante es la temprana fecha en que se entregan nuestros pintores al estudio

de la luz, y, sobre todo, que gracias a Velázquez alcanza nuestra pintura

barroca la meta, todavía no superada, en la representación del aire.

ESCUELA VALENCIANA. RIBALTA

. —Por ser la que en fecha más temprana comienza a

cultivar en España el tenebrismo y el naturalismo, y por ser J.

Ribera, gran pontífice de ambas categorías, precisa referirse en primer término

a la escuela valenciana.

A la cabeza de la nueva tendencia barroca figura

el catalán Francisco Ribalta (muerte 1628), que se forma en El Escorial. Allí,

con Navarrete, a quien hemos visto tan preocupado por los problemas de la luz, y

en las obras de Bassano y de Tintoretto de las colecciones reales, es donde,

probablemente con independencia del Caravaggio, se despierta su interés por el

claroscuro, que le convierte en nuestro primer tenebrista. Su obra fechada más

antigua, que es el Cristo clavado en la Cruz, del Museo de San Petersburgo

(1582), está, en efecto, firmada en Madrid, y nos muestra, a pesar de su

manierismo, un interés por la luz, sin más precedente en nuestra pintura que el

de Navarrete. De esa misma formación cortesana es testimonio, en su gran retablo

de Algemesí (1603), la Degollación de Santiago, literalmente inspirada en la del

lienzo escurialense del pintor castellano, si bien el efecto tenebrista es más

intenso.

El Museo del Prado posee dos obras importantes de

su mano. La Aparición del Ángel y del Cordero a San Francisco es, tal vez su más

bello estudio de luz, mientras el Crucificado abrazando a San Bernardo (fig.

1946), además de ser un excelente ejemplo de su estilo tenebrista, siempre sobre

la base de un colorido terroso, prueba que Ribalta no es sólo un técnico de la

luz, sino que sabe también interpretar los más finos matices expresivos del

éxtasis.

(fig. 1946)

Crucificado abrazando a San Bernardo

En el Museo de Valencia, es impresionante por el arrebato místico del

santo y por la serenidad de Jesús, el San Francisco abrazando al Crucificado,

que desprecia con el pie a la pantera de los placeres terrenos. Es el tema que

hará famoso Murillo. En el mismo museo debe recordarse el San Pedro, de intenso

claroscuro, y una Cena, que conviene comparar con la de Juanes para contemplar

el largo camino recorrido por la pintura valenciana.

Capítulo todavía algo confuso es el de los

colaboradores y discípulos inmediatos de Francisco Ribalta, entre los que cuenta

en primer término su hijo Juan, que firma ya en 1615 el Cristo clavado en la

cruz, del Museo de Valencia, si bien su corta vida no le permite tal vez formar

un estilo más personal. La obra más valiosa de esta zona imprecisa es el

espléndido retablo de Andilla, en el que se quiere ver, sobre todo, la mano del

discípulo de F. Ribalta, V. Castelló.

RIBERA

. —Aunque por su nacimiento y por considerarse que

inicia su aprendizaje con Ribalta, se le incluye en la escuela valenciana, es,

en realidad, un artista cuya personalidad se desarrolla y florece en Italia. Sus

verdaderos maestros, como es el caso de Rubens, son los grandes pintores

italianos. Su afincamiento en Nápoles, y la profunda influencia que ejerce en la

escuela napolitana posterior, obligan a incluirle también en la escuela

italiana. Mutatis mutandis, su posición respecto de aquélla y de la de su

patria, es análoga a la de los franceses Poussin y Lorena. Por su temperamento

artístico, Ribera es tan típicamente español, como Poussin lo es francés.

De sus años juveniles sabemos muy poco. Nacido en

Játiva en 1591, se supone que estudia con Francisco Ribalta. En fecha imprecisa,

pero, al parecer, muy joven, marcha a Italia, cuyas principales ciudades debe de

visitar, y en 1616, con veinticinco años, se encuentra ya en

Nápoles, y se casa con la hija de un pintor de aquella población. Gracias a sus

grandes méritos y al favor de los virreyes, duque de Osuna y conde de Monterrey,

no tarda en conquistar buena clientela, vive holgadamente y goza de gran fama.

Pintores como Velázquez, cuando van a Italia, se consideran obligados a

visitarle, y el Pontífice le concede la Orden de Cristo. Las amarguras

familiares se encargan, sin embargo, de ennegrecer el final de su vida. Su bella

hija, cuyo rostro perfecto él copia como símbolo de pureza en una de sus mejores

Concepciones, niña todavía de diecisiete años, es seducida por Don Juan de

Austria, que sólo cuenta dos más, cuando va a Nápoles para apaciguar la

sublevación de Masaniello. El fruto de estos amores, al cumplir los dieciséis

años, profesa de monja en las Descalzas Reales, de Madrid, con el nombre de Sor

Margarita de la Cruz y Austria. A los cinco años del doloroso contratiempo

familiar muere el pintor en Nápoles. En

Italia se le conoce con el sobrenombre de «el Spagnoletto», el Españolito.

Ribera es uno de los grandes pontífices del

tenebrismo. Parece seguro que marcha a Italia con el interés puesto ya en los

efectos de luz propugnados en Valencia por Francisco Ribalta, y es más que

probable que estudie con el entusiasmo del convencido la obra de Caravaggio,

muerto poco antes de su llegada. Sus luces y sus sombras son, sin embargo,

diferentes de las del pintor italiano, en buena parte porque Ribera es al mismo

tiempo un gran colorista, y porque su sentido más exaltado del tenebrismo le

lleva a ennegrecer más intensamente las sombras (fig. 1947).

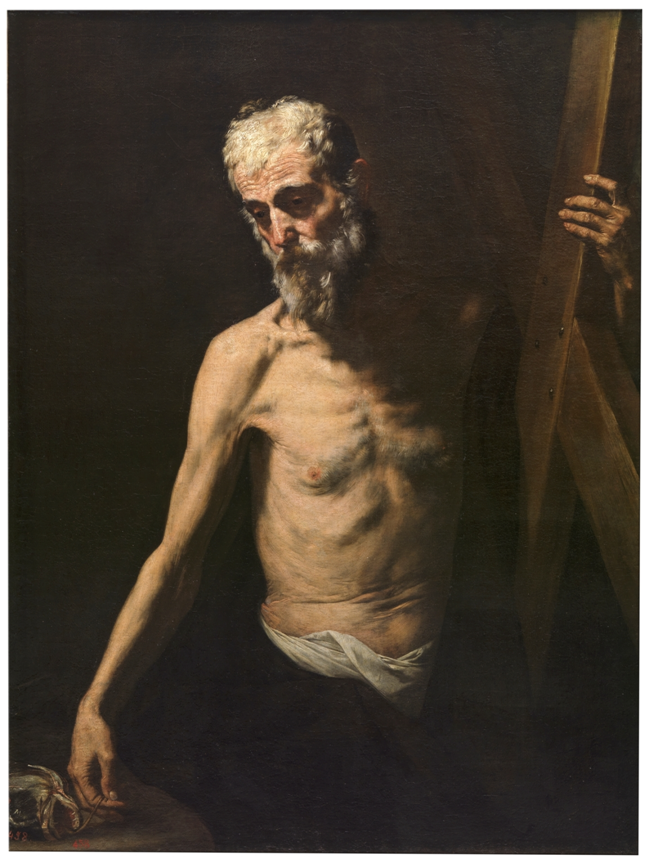

(fig. 1947)

San Andrés

Desde este punto de

vista, ningún otro le supera. Pero como los más de sus correligionarios

artísticos, sólo ve en la luz su valor dramático y el elemento que presta

volumen a la forma; no llega a descubrir la posibilidad de dar vida al aire

interpuesto en los diversos términos. Cuando olvida los efectos intensos

tenebristas, es para entusiasmarse con el color aprendido en el Tiziano y en

Veronés, y por eso, pese a sus enormes diferencias, su colorismo, unido al

claroscurismo, ha hecho pensar también en el Correggio.

Ribera es dibujante de primer orden, y frente a

buena parte de sus compatriotas, se distingue por su arte en el componer. Tan

sabio en este aspecto como el mejor pintor italiano de su tiempo, diferenciase

de todos ellos por su gravedad y simplicidad netamente españolas. Tan lejano de

la torpeza constructiva, frecuente en nuestros pintores, como del tono

declamatorio de un Guido Reni, es en este equilibrio maestro de primer orden,

dotado de un gran sentido de la monumentalidad, aprendido en Rafael —él mismo

nos dice que lo estudia con ahínco en su juventud— y en la escultura romana. Su

Baco en casa de Icario es, en la composición, copia casi literal de un relieve

clásico.

Pese a este clasicismo, Ribera es uno de los

campeones más extremados del naturalismo barroco, sin reparar en las

imperfecciones físicas del modelo. Ribera se sumerge en la realidad con la misma

fruición que los autores de nuestras novelas picarescas. El niño cojo (fig.

1948), del Museo del Louvre, es de un realismo impresionante.

(fig. 1948)

El niño cojo

La Barbosa de los

Abruzos (1631), de la Duquesa de Lerma, con sus largas barbas que medio cubren

el pecho que da a su hijo, mientras el marido aparece al fondo, es de una verdad

que produce repugnancia, aunque probablemente la elección del tema no deba de

atribuirse, al menos exclusivamente, al pintor. Esa sed de realidad se

manifiesta a lo largo de toda su obra en el deleite con que interpreta la ruina

del cutis humano, los rostros y manos cuajados de arrugas de gentes de edad, e

incluso las carnes sangrantes. Su factura pastosa, en la que el color muestra la

huella del pincel siguiendo la forma representada, tan típicamente riberesca,

contribuye también a producir ese efecto de realidad.

Ribera es, sobre todo, pintor de temas religiosos.

En el Nacimiento, del Museo del Louvre, es admirable su maravilloso arte para

interpretar la calidad de las cosas —el de la catedral de Valencia es sólo de

medio cuerpo— y en los Desposorios de Santa Catalina, del Museo de Nueva York,

compuesto en estilo todavía renacentista con bellos modelos femeninos, y una

fuente de cristal con frutas, se descubre de nuevo al gran pintor de la

realidad. Si pasamos a los temas de los últimos momentos de la Pasión, el Cristo

en la Cruz, de la Colegiata de Osuna, ofrece el interés de ser una de sus obras

más antiguas, y en la Piedad, de S. Martín, de Nápoles, vemos al gran compositor

especialmente preocupado por el escorzo del cuerpo de Cristo al gusto

caravaggiesco, pero sobre todo dotado de un hondo sentido dramático, todo ello

dentro de un estilo grandioso y monumental. Estas últimas notas son también las

que distinguen a la Trinidad, del Prado, donde el Padre Eterno, más que sobre

las nubes, parece sentado sobre firmísimo trono de granito. Tema nada corriente

de la vida de Jesús, la Comunión de los Apóstoles, de San Martín, de Nápoles,

pintado el año antes de su muerte, está muy bellamente compuesto y es una de las

obras en que hace un alarde de riqueza de color casi veneciano. De sus

Concepciones, la más famosa y de mayor desarrollo es la de las Agustinas, de

Salamanca, pintada por encargo del virrey de Nápoles, conde de Monterrey,

extraordinariamente grandiosa y monumental (fig. 1949).

(fig. 1949)

La Concepción

Algo posterior era la

del Convento de Santa Isabel, de Madrid, destruida en 1936, en cuyo rostro, al

parecer, retrata a su propia hija; rostro que, al conocer las monjas la

seducción de la joven por Don Juan de Austria, hacen repintar a Claudio Coello.

Pero Ribera es, sobre todo, pintor de santos, y,

en particular, de santos penitentes y de mártires de los primeros tiempos del

cristianismo. Todavía hoy suele el profano atribuir a Ribera cuantos santos

penitentes encuentra de tipo tenebrista. Entre sus cuadros de martirio ninguno

es comparable al de San Felipe (fig 1950), del Museo del Prado, donde el gran

compositor triunfa sobre lo cruento del tema. El momento elegido es aquel

cuando, atadas sus manos a un madero, tratan de elevar el cuerpo del santo para

desollarlo, y son ese esfuerzo de los que pugnan por levantar ese cuerpo y el

peso de éste los dos motivos esenciales del cuadro.

(fig 1950)

Martirio de San Felipe

Poniendo, en cambio, la nota

sangrienta en primer plano, dedica Ribera a este mismo tema una estampa que

alcanzará difusión extraordinaria. Sus mejores interpretaciones de San Sebastián

—San Petersburgo, Berlín, Bilbao y Valencia— prueban que en la escena

representada interesa a Ribera más el movimiento y la dramática actitud del

cuerpo recortándose en la sombra, que lo cruento del martirio.

En los santos de cuerpo entero de actitud

reposada, su sentido de la grandiosidad aprendida en la escultura romana es, en

cambio, manifiesto. Recuérdense en el Museo del Prado el San Juan Bautista, con el típico tronco riberesco

por fondo, grueso e inclinado, cruzando el lienzo y acompañando la figura del

santo; el San Bartolomé y la

Magdalena penitente, la santa que radiante de belleza nos presenta además

ascendiendo a los cielos en la Academia de San Fernando. Porque Ribera, a quien

muchos sólo consideran pintor de mártires de rugosa piel, tiene también un

exquisito sentido de la belleza femenina, y buena prueba de ello es la Santa

Inés, del Museo de Dresde (1641). El San Jerónimo, de San Petersburgo (1626), de

intenso claroscuro, es una de sus obras fechadas más antiguas.

Bien de cuerpo entero, como el Santiago y el San

Roque, del Museo del Prado, donde la monumentalidad de la figura se encuentra

subrayada no por gruesos troncos de árboles, sino por los grandes sillares en

que se apoyan, o simplemente de medio cuerpo, como sus apóstoles, del mismo

museo —el San Andrés es una de sus obras maestras, equiparable en luz

y expresión a un buen Rembrandt—, Ribera nos ha dejado toda una numerosa y

espléndida galería de santos.

En cuanto a temas del Antiguo Testamento, son muy

bellos el Sueño de Jacob, cuya simplicidad y grandiosidad corren pareja con la

impresión de reposo que produce, y el Jacob e Isaac (1637), donde Ribera siente

más entusiasmo por el color que por el tenebrismo. Ambos cuadros se guardan en

el Museo del Prado.

Ribera es el pintor español que, con Velázquez, ha

dejado más temas mitológicos. Ya nos hemos referido al Baco en casa de Icario,

del que sólo se conserva la cabeza del dios y otra de mujer, en el Museo del

Prado. En el Museo de Nápoles se guarda Sueño ebrio (1626) y Apolo y Marsias,

éste de composición extraordinariamente movida y de impresionante dramatismo, y

en el del Prado, los gigantescos lienzos de Ixión y Ticio. Aunque el tema

representado no es antiguo, por su aspecto clásico puede recordarse en este

lugar la Lucha entre mujeres, del mismo Museo, que figura un duelo celebrado en

el siglo XVI, en Nápoles, entre dos jóvenes por el amor de Fabio de Zeresola.

Por su tema se relacionan con los cuadros

anteriores los de sabios de la antigüedad, para los que toma a veces modelos de

las más bajas clases sociales. El Arquímedes del Prado, es, en

realidad, un pordiosero sonriente (fig. 1951).

(fig. 1951)

Arquímedes

Dibujante extraordinario, tal vez el de pulso

más firme de la escuela española, cultiva también el grabado. El es uno de

nuestros pocos grabadores de primer orden. Se conoce varias estampas de San

Jerónimo, San Pedro, la ya citada de San Bartolomé, el retrato ecuestre de Don

Juan de Austria, varios estudios de bocas, ojos y orejas, etc.

ESCUELA SEVILLANA DEL PRIMER TERCIO DEL

SIGLO: ROELAS \ HERRERA EL VIEJO

. —Durante el primer tercio del siglo trabajan en

Sevilla varios pintores de genio y gusto muy dispar, y sobre todo inician su

carrera Velázquez, Zurbarán y Alonso Cano. Pero los que ahora interesan son esos

artistas de segundo orden que establecen el tránsito a la nueva era.

En realidad, a este período corresponde también

Pacheco, que por su estilo se puede incluir todavía en el siglo XVI, pero

cuya larga vida se prolonga hasta mediados del siguiente.

Juan de Roelas o de Fuelas (muerte 1625), que, al

menos al final de su vida, abrasa el estado eclesiástico, muriendo de

beneficiado del pueblecito sevillano de Olivares, es un decidido cultivador del

colorido y del estilo naturalista venecianos. No consta que esté en Italia, pero

sí que pasa algún tiempo en la corte, donde tan bien representados se encuentran

los grandes maestros venecianos. Aunque sin su interés por los violentos efectos

de luz y de colorido más claro y alegre, algunas de sus obras hacen pensar en

Navarrete.

Su obra más representativa y conocida, el Martirio

de San Andrés (fig. 1952), del Museo de Sevilla, pone bien de relieve que no

sólo sabe asimilar de la escuela veneciana la riqueza del colorido, sino que se

deja seducir por la afición veronesiana a los temas secundarios. El paso de la

escalera bajo la cruz y los dos sayones que la llevan en primer término es

motivo casi tan importante para Roelas como el santo mismo. El fondo de gloria

poblado de alegres ángeles con instrumentos músicos y flores es, por su

amplitud, uno de los más antiguos e importantes de la pintura barroca sevillana.

(fig. 1952)

Martirio de San Andrés

Si bien en este aspecto tal vez le supere el de la Circuncisión, de la iglesia

de la Universidad, donde la típica división entre cielo y tierra se encuentra

aún más acusada. En el Tránsito de San Isidoro, de la iglesia de su nombre,

envuelve a los personajes en una atmósfera coloreada, que descubre su

preocupación por la perspectiva aérea, aún en mayor grado que en el fondo del

San Andrés. En el Museo se conserva además una Pentecostés y una Santa Ana

enseñando a leer a la Virgen, en la que el perro y el gato y las rosquillas del

primer término nos hablan de esas licencias veronesianas, que en este caso

concreto hacen fruncir el ceño a su paisano Pacheco en su Arte de la pintura.

Más inclinado al estilo bolones, Antonio Mohedano

muere el mismo año que Roelas. Artista de obra poco conocida, desempeña, al

parecer, interesante es su modelado escultórico. A él se debe el hermoso lienzo

de la Anunciación, de la Universidad. De tipos idealizados —algún rostro

recuerda los carracciescos—, lo más interesante es su modelado escultórico, que

presiente dentro de su colorido claro los encantos del tenebrismo, por lo que

tiene particular interés en relación con Zurbarán. Se conservan algunas obras

suyas en Antequera.

FRANCISCO HERRERA EL VIEJO

Vive hasta mediados de siglo (muerte 1656),

y que debe iniciar su carrera cuando Roelas y Mohedano terminan la suya, es

pintor que se adentra más en el estilo de la generación siguiente. Artista de

vida inquieta e irregular y genio fuerte, falsifica moneda en cierta ocasión, y

es librado de la cárcel por intercesión de Felipe IV al contemplar una de sus

pinturas. En los últimos años de su vida se traslada a Madrid, donde muere.

Herrera no siente el entusiasmo de Roelas por el claro colorido veneciano y los

alegres fondos de gloria. Su estilo es más viril, más prendado de las figuras

fuertes y monumentales, de expresión un tanto ceñuda. Su factura es valiente, y

algunas veces de gran soltura y netamente seiscentista.

La Apoteosis de San Hermenegildo, que se considera

una de sus obras más antiguas, pese al interés naturalista de sus modelos, tiene

algo de la falta de movimiento de Pacheco, y el rompimiento de gloria que ocupa

casi toda la superficie del lienzo, termina bruscamente donde comienza la zona

de tierra. En la Visión de San Basilio (1639), del mismo Museo de Sevilla, de

época muy posterior, sus personajes, grandiosamente concebidos, se mueven con

bríos, y la fusión de cielo y tierra es mucho más natural. A esta misma serie

pertenece el San Basilio dictando su doctrina, del Museo del Louvre (fig.

1953).

(fig. 1953)

San Basilio dictando su doctrina

El San

Buenaventura recibiendo el hábito franciscano (1628), del Prado, es buen ejemplo

de la nota fuerte y llena de naturalismo que significa su estilo en la Sevilla

del Zurbarán joven y del Velázquez de los Borrachos.

Artista de mucha menos personalidad de Herrera,

aunque de obra abundante, es Juan del Castillo (1548-1640), el maestro de

Murillo, en cuyas obras juveniles ejerce visible influencia. De dibujo seguro,

pero colorido seco, y aun a veces agrio, es, comparado con los maestros

anteriores, el más arcaizante de todos. La Asunción, del Museo de Sevilla, es

típico ejemplo de cómo conserva todavía mucho de los últimos tiempos

renacentistas.

ZURBARÁN

. —A Zurbarán, no obstante pertenecer a la gran

generación que sigue a los maestros anteriores, es decir, a la de Velázquez y

Alonso Cano, conviene incluirlo al final de este período del primer tercio del

siglo, pues mientras sus dos compañeros comienzan a producir entonces sus obras

capitales, él ha pintado ya hacia 1640 las que constituyen su verdadera gloria.

Francisco Zurbarán (1596 - 1664), aunque formado y

establecido en Sevilla durante casi toda su vida, nace en Fuente de Cantos, en

esa región meridional de Extremadura tan relacionada siempre con la capital

andaluza. Su nombre delata ascendencia vasca en grado que ignoramos. En 1624,

niño todavía, lo encontramos en Sevilla de aprendiz con el pintor Pedro Díaz de

Villanueva. Dos años más tarde firma ya su obra fechada más antigua: una

Concepción de propiedad particular. Y antes de cumplir los veinte lo hallamos

casado y viviendo en Llerena, donde permanece unos diez años, al cabo de los

cuales regresa a la capital andaluza a petición de su Ayuntamiento, que, al

estimar «que la pintura no es el menor ornato de la república», designa a un

caballero para que le manifieste el gusto con que le verían

establecerse en Sevilla. La protesta de Alonso Cano, fundada en la ordenanza de

pintores, al mismo tiempo que refleja el carácter inquieto del granadino, delata

la clientela que espera la llegada de Zurbarán. En efecto, a esos años y a los

que siguen corresponden varias de sus series más importantes y numerosas.

La cuarta década del siglo es la más fecunda e

inspirada de su vida. A ella corresponden su viaje a Madrid para pintar en el

Salón de Reinos del Buen Retiro, y sus trabajos decorativos en el navío del

Santo Rey Don Fernando, enviado por la ciudad de Sevilla a Su Majestad para que

pasee en el estanque del Buen Retiro. Gracias a estos servicios, se firma alguna

vez pintor del Rey. En la siguiente, en cambio, su estrella inicia su descenso.

Bien sea por la competencia que comienza a hacerle Murillo, o por motivos de

otra índole, ya no recibe encargos de la categoría de los anteriores, aunque

continúa pintando cuadros muy bellos, y al final de su vida, pasado de moda su

estilo, se traslada a Madrid, donde muere en suma pobreza.

En Zurbarán triunfan ya conjuntamente dos valores

que son decisivos en la pintura barroca de este momento: el claroscurismo y el

naturalismo. Menos radical que Ribera, si bien es cierto que en este aspecto,

tal vez nadie supera al pintor valenciano, es uno de nuestros principales

tenebristas. A diferencia de sus compañeros sevillanos Velázquez y Alonso Cano,

que también inician su carrera en el tenebrismo, se mantiene fundamentalmente

toda su vida dentro de él. Sus luces son, sin embargo, más claras y

transparentes que las de Ribera, e incluso que las de Velázquez y Cano en su

etapa similar.

No conservamos de Zurbarán bodegones con figuras

como las de Velázquez, hijos del ansia de realidad de la nueva generación, pero

sí puede advertirse a lo largo de toda su obra un interés mantenido y profundo

por expresar las calidades de las cosas. Zurbarán es un admirable pintor de

telas blancas, de rasos, de blandos y gruesos terciopelos rojos y de bordados

ricos. Los libros, piezas de orfebrería o cerámica, las flores y las frutas que

aparecen en sus cuadros podría decirse que están retratados con el mismo

entusiasmo que los rostros y las manos de los personajes. Debido a este interés

naturalista, servido por su claroscurismo y por su deseo de volumen, casi de

escultor, estos temas secundarios solicitan en sus cuadros nuestra mirada tanto

como los principales.

Zurbarán, tan enamorado del volumen y de la

calidad de las cosas, no siente, en cambio, interés alguno por el escorzo, y es

que el escorzo es fundamentalmente movimiento, y Zurbarán no siento el

movimiento. Ese gusto por las figuras que arquean su cuerpo para que las veamos

hundirse en la profundidad, comentado en Caravaggio y en Ribera, se encuentra

reñido con su amor por las composiciones reposadas y tranquilas, en las que el

esfuerzo físico no existe y los arrebatos son casi exclusivamente espirituales.

Es evidente que Zurbarán no demuestra tener un gran sentido del espacio —sus

perspectivas arquitectónicas son pobres y a veces incorrectas— y que acaso no

hubiera sido capaz de crear composiciones complicadas y movidas. Pero es

indudable también que la simplicidad y el reposo son valores deseados por él.

Tal vez en ninguna obra resulta más clara esa voluntad de sencillez y de reposo

que en sus bodegones, donde se limita a disponer en fila los objetos. Salvo en

casos en los que el movimiento y el esfuerzo físico están exigidos por el tema,

como en los Trabajos de Hércules, muy rara vez abandona Zurbarán en sus

composiciones el tono solemne y grave.

Como todos los grandes pintores del siglo XVII,

con la excepción de Velázquez, se dedica a los temas religiosos, pero dentro de

este género es, sobre todo, pintor de frailes. Si recordamos la obra de Ribera,

sorprenderá en Zurbarán la importancia de las series dedicadas a narrarnos

historias de órdenes religiosas. Estos ciclos pictóricos constituyen uno de los

más notables empeños de nuestra pintura barroca, empeño que puede tener realidad

gracias a la generalización, hacia 1600, del uso del lienzo en grandes

proporciones, pues ya sabemos que el fresco no llega a ser asimilado por

nuestros pintores. Zurbarán es, sin duda, el más eximio y genuino representante

de esta pintura cíclica destinada a decorar los templos y los claustros

conventuales. Abundan en ellas, como es lógico, las escenas en que los

religiosos son regalados con la presencia divina, que Zurbarán interpreta en el

tono grave y solemne de todo su arte, sin teatralidad, pero con la expresión

firme e intensa del creyente que no precisa de gestos aparatosos para rendir

homenaje a lo sobrenatural.

El estilo de Zurbarán llega pronto a su madurez, y

en él se mantiene hasta que cumple los cuarenta años. Al mediar el siglo, el

tono fuerte de sus composiciones comienza a decrecer, probablemente por

influencia del joven Murillo. y, en realidad, por el cambio del gusto. Se

advierte ahora acusada inclinación por las formas curvas, y las superficies más

blandas e indefinidas, abandonando su estilo viril, reflejo de su verdadero

temperamento, por acomodarse al de la segunda mitad del siglo.

Aunque evidentemente no es esta última etapa de su

obra equiparable a la anterior, probablemente se insiste con exceso en su

decadencia de estos años. Es cierto que el Cristo recogiendo las vestiduras, de

Jadraque, de 1661, de tema poco grato, y menos para él, ya que se trata de un

desnudo en movimiento, no le hace ningún favor; pero la Concepción, del Museo de

Budapest, de ese mismo año, nos dice que ni su inspiración ni sus facultades

técnicas están agotadas.

Zurbarán pinta historias e imágenes religiosas

aisladas, pero sus obras principales son retablos y series de lienzos para

decorar dependencias conventuales. Se inician éstas con las de los dominicos, de

los mercedarios y de los franciscanos de Sevilla. A la de los mercedarios

pertenecen las dos Visiones de San Pedro Nolasco (1629), del Museo del Prado,

excelentes muestras de su simplicidad en el componer y, sobre todo, de su arte

para pintar blandas telas de lana que el tiempo torna doradas.

Pero la obra maestra de este primer momento es la

serie del convento franciscano de San Buenaventura, donde trabaja mano a mano

con Herrera el Viejo. No obstante las excelencias del santo presidiendo una

reunión y del santo de cuerpo presente, la escena más impresionante es la del

santo en oración, de simplicidad admirable (fig. 1954),

mostrando el origen de su sabiduría.

(fig. 1954)

San Buenaventura

De este mismo período juvenil se considera la

serie de la Cartuja de las Cuevas, del Museo de Sevilla, a que pertenecen la

Virgen, protegiendo con su manto a los religiosos; San Hugo, en el refectorio (fig.

1955) y la Visita de San Hugo al pontífice, buenos ejemplos del gusto del pintor

por las composiciones reposadas, graves y sencillas y del Zurbarán pintor de la

vida conventual.

(fig. 1955)

San Hugo, en el refectorio

La cuarta década del siglo se abre con una obra

excelente, el San Alonso Rodríguez (1630), de la Academia de San Fernando, en la

que lo místico se expresa en la forma profunda y sincera típicamente

zurbaranesca, y el colorido claro y alegre de los personajes divinos nos ofrece

una visión celestial pocas veces igualada por nuestra pintura barroca. La

Apoteosis de Santo Tomás de Aquino (fig. 1956), del Museo de Sevilla (1631), es

composición de tipo monumental. Es un enorme lienzo en el que Zurbarán, con su

apego al reposo, dispone los personajes en tres cuerpos perfectamente definidos.

En el de tierra, agobiado por las nubes del rompimiento de gloria, nos presenta

a Fray Diego de Deza, fundador del Colegio para el que se pinta el cuadro

formando pareja con el emperador, que confirma la fundación. El santo titular,

rodeado por los padres de la iglesia, ocupa el cuerpo central, y más arriba

vemos a Jesús con la Virgen y al Padre Eterno con Santo Domingo. Pero lo

verdaderamente extraordinario es la forma admirable como interpreta Zurbarán las

capas de los Padre s de la Iglesia y los terciopelos de riqueza tizianesca.

(fig. 1956)

Apoteosis de Santo Tomás de Aquino

Al final de esta misma década corresponden,

además, sus series del Monasterio de Guadalupe (1638) y de la Cartuja de Jerez

(1633- 1639). En la primera nos figura, en grande s lienzos, historias de la

orden jerónima, entre las que destacan la de Fray Gonzalo de Illescas sentado en

su mesa y dispuesto a escribir; La misa del P. Cabañuelas, en la que Zurbarán,

como en el Alonso Rodríguez, vuelve a enfrentarse con la expresión mística del

que contempla el milagro, y, sobre todo, la Aparición de Jesús al Padre

Salmerón, uno de sus cuadros más sencillos y emocionantes.

De la serie de

Jerez, aunque son importantes las historias evangélicas del retablo, hoy en el

Museo de Grenoble, los más valiosos son los cuadros de santos cartujos en

oración, del Museo de Cádiz, como el cardenal Nicolaus y el Beato Juan de Houghton

(fig. 1957).

(fig. 1957)

Beato Juan de Houghton

La personalidad de Zurbarán no se agota en estas

grandes series. Poseemos de su mano varios lienzos de santos o beatos en

actitud contemplativa, equiparables a lo mejor de aquéllas. Recuérdense el

Beato Enrique Sazón, del Museo de Sevilla, el San Francisco en oración, de la

Galería Nacional de Londres, o el de Bilbao (1659), éste, típico ejemplo del

blando modelado de sus últimos años.

De tono más mundano, debido a las riquezas de las

vestiduras, son sus bellos cuadros de santas. Desfilan en ellos con paso

procesional, casi siempre con expresión devota, mostrándonos el símbolo de su

martirio o santidad, pero a veces con expresión que hace pensar en la costumbre

de algunas damas de retratarse bajo la apariencia de santas —piénsese en la

Santa Casilda, del Museo del Prado—. La serie más numerosa es la del Museo de

Sevilla, y el ejemplar más bello la Santa Margarita, de la Galería Nacional de

Londres, llamada la Pastorcita (fig. 1958).

(fig. 1958)

Santa Margarita

Zurbarán no es sólo pintor de santos. Los temas

evangélicos ocupan también sus pinceles. Probablemente ninguno de esta época ha

representado a la Virgen niña, interrumpiendo su bordad o para dirigir una

plegaria a las alturas, con el candor que él lo hace en el lienzo del Museo de

Nueva York (fig. 1959).

(fig. 1959)

Virgen niña

La Concepción es tema que repite desde sus primeros

tiempos —la de propiedad particular es de 1616; la del Museo

de Budapest, de 1661.

Del Crucificado poseemos varias excelentes

interpretaciones, en alguna de las cuales su cuerpo, destacado sobre el fondo

negro, tiene relieve casi escultórico-museo de Sevilla-. En el del Museo del

Prado, con los pies cruzados, según la visión de Santa Brígida —recuérdese lo

dicho al tratar de Montañés—, el San Lucas que aparece a sus pies se ha supuesto

autorretrato de Zurbarán.

De la Virgen con el Niño y de la Sagrada Familia

poseemos varias interpretaciones de sus últimos tiempos —Museo de San Diego,

1653; colección Unza del Valle, de Madrid, 1659; Museo de Budapest, 1659—, en

las que el tono fuerte del pintor parece ablandarse para ponerse de acuerdo con

el gusto de la nueva generación de Murillo.

Aunque mucho menos que el religioso, Zurbarán

cultiva también otros géneros pictóricos.

Son contados los bodegones que conocemos de su

mano, pero tan personales, gracias a la simplicidad suma de su composición

—varios objetos puestos en fila—, y al sentido del volumen y de la calidad de lo

representado, que tienen puesto propio en la historia del género. Bellos

ejemplos son el del Museo del Prado y el de la colección Contini, en Italia.

Como pintor de retrato puede juzgársele en el del Condesito de Torrepalma, del

Museo de Berlín, equiparable a los juveniles de Velázquez. Por último, la magna

empresa de la decoración del Salón de Reinos hace que, solicitado sin duda por

Velázquez, cultive el género histórico y la fábula pagana en el Socorro de

Cádiz, y las Fuerzas o Trabajos de Hércules (1634), todo ello hoy en el Museo

del Prado.

PINTURA CASTELLANA DEL PRIMER TERCIO DEL

SIGLO. TRISTÁN Y ORRENTE

. —El comienzo de la transformación de Madrid en

gran ciudad bajo Felipe II atrae a la corte un número creciente de pintores, que

dan lugar, a mediados de la centuria siguiente, a una escuela de pintura

netamente madrileña. Durante este período, que precede a la llegada de Velázquez,

el peso de los pintores establecidos en la vecina Toledo es, sin embargo, tan

grande, que casi es preferible hablar simplemente de la escuela castellana.

No obstante, la presencia del Greco en la ciudad

imperial, su huella en los pintores toledanos del primer tercio del siglo, salvo

en el caso de Tristán, es poco menos que nula. Las preocupaciones principales

son el tenebrismo con un colorido dominante rojizo y terroso que lace pensar en

el de Ribalta —de él participan, en efecto, Tristán, Orrente y Loarte— y el

naturalismo.

Luis Tristán (muerte 1624) consta que trabaja en

el taller del Greco en la primera década del siglo, y a él debe su gusto por el

alargamiento de las formas y su factura colorista inquieta y nerviosa, aunque

sin la brillantez y la limpieza de color del maestro. Uno de sus lienzos más

representativos de la influencia de aquél es la Trinidad, de la Catedral de

Sevilla. Sus obras principales son los retablos de Yepes (1616) (fig.

1960) y de Santa Clara, de Toledo (1623).

(fig. 1960)

Retablos de Yepes. Adoración de lo Reyes

Pedro Orrente (muerte 1645) nace en Murcia, pero

deja obras valiosas tanto en Toledo como en Valencia, sirviendo de enlace entre

las escuelas castellana y valenciana. Artista de más amplias facultades que

Tristán, emplea en sus obras el color rojizo ribaltesco. Como pintor de temas

religiosos deja, entre otros cuadros, el San Sebastián, de la catedral de

Valencia (1616), de bella composición realzada por sabio efecto de luz, y, sobre

todo, la hermosa historia de Santa Leocadia en el sepulcro (fig.

1961), de la

catedral de Toledo, sólo un año posterior. Compuesto magistralmente desde un

punto de vista muy bajo, al gusto veneciano, contiene una espléndida galería de

cabezas.

(fig. 1961)

Santa Leocadia en el sepulcro

Orrente cultiva además el cuadro de género de tipo bassanesco, bien

puramente pastoril o justificado por un tema bíblico, como el Sacrificio de

Isaac, de Valencia. Por esta clase de pinturas suele denominársele el Bassano

español, aunque con el pintor italiano sólo se relaciona por los asuntos, y no

por el color (fig. 1962).

(fig. 1962)

Jacob

EL BODEGÓN: SÁNCHEZ COTÁN Y LOARTE

. —Este mismo acusado interés naturalista por los

temas humildes que hemos visto inspirar a los cuadros de género de Orrente, es

el que da vida a la parte verdaderamente valiosa de los otros dos pintores que

deben incluirse en la escuela toledana de este período, Sánchez Cotán y Loarte.

Ambos cultivan la pintura de bodegón con las características que distinguen a

los de la escuela española del siglo XVII. Nuestros bodegones, aunque rara vez

llegan a la suprema simplicidad de los de Zurbarán, son siempre de composición

muy sencilla. El paralelismo de los animales, frutas o carnes pendientes es

elemento decisivo en esa composición, y se tiende a ordenar en fila los que se

colocan sobre la mesa. El contraste con el estudiado desorden de los bodegones

flamencos y holandeses salta a la vista.

Juan Sánchez Cotán (muerte 1627), hijo de la

Mancha y educado en Toledo, al parecer con B. de Prado, ya mayor se hace

cartujo. Es artista de más fina calidad que Loarte, y lo que le permite figurar

en el primer plano de nuestra pintura seiscentista son sus bodegones, en los que

se nos muestra ya en 1602 entusiasta del tenebrismo. Fecha muy anterior a la de

los restantes tenebristas castellanos, obliga a presumir una sugestión

caravaggiesca bastante directa. En el bodegón de la colección Hernani, en

Madrid, imagina el pintor una ventana con frutas y aves pendientes, un enorme

cardo y unas zanahorias en primer término (fig. 1963).

(fig. 1963)

Bodegón

Sánchez Cotán siente particular amor por estos

ligeros alimentos vegetales. Ese cardo y esas zanahorias, igualmente imaginados

en una ventana, son el tema exclusivo del bodegón del Museo de Granada, bodegón

al que sólo faltan unos galápagos para ofrecer casi todo el menú cuaresmal de

los cartujos. Como se ha advertido, estos bodegones de Sánchez Cotán son la

antítesis de los flamencos, grasos y opulentos.

El bodegón desempeña a veces papel de cierto valor

en sus mismos cuadros religiosos. En La Virgen con el Niño, de Guadix, el cardo,

el trozo de queso y el pan que pinta en primer término, se diría la ofrenda de

la abstinencia del artista cartujo. La gran serie de historias de su Orden que

hace para la Cartuja de Granada (1615) es una de las más antiguas que se pintan

en España.

Pintor de bodegones excelentes, semejantes a los

de Sánchez Cotán, es Felipe Ramírez, que firma en 1628 el del Museo del Prado.

Alejandro Loarte (muerte 1626), aunque dentro del

tipo de composición sencilla de Sánchez Cotán, gusta de recargar más el

escenario, que fundamentalmente reduce también al primer plano. Sus dos obras

principales son el bodegón del Asilo de Santamarca (1623), y, sobre todo, la

Pollería (1626) (fig. 1964), del duque de Valencia, ambos de Madrid.

(fig. 1964)

Polleria

Pintor de

bodegones de este momento es también el madrileño Juan Van der Hamen (muerte

1631), representado en el Museo del Prado.

LOS ITALIANOS. EL RETRATO: BARTOLOMÉ

GONZÁLEZ

.—Además de estos pintores, hijos del país,

trabaja en la corte un grupo de italianos muy españolizados, algunos de ellos

incluso nacidos en España, y en parte descendientes de los traídos por Felipe II

a trabajar en El Escorial.

El más atractivo e interesante de todos es también

el de estilo más puramente italiano y el que se encuentra más desligado del

grupo. Es el dominico fray Juan Bautista Mayno (1568-1649), que nace en Pastrana

y vive en Toledo, pero trabaja en la corte, donde es, además, profesor de dibujo

del futuro Felipe IV. Mayno es un caravaggiesco, que se forma en Italia en las

obras mismas del maestro, aunque no acepta la intensidad de sus sombras. Casi

podría decirse que es un tenebrista en el que la tiniebla tiene la oscuridad

imprescindible para que percibamos un bello efecto de luz y podamos acariciar el

volumen de la forma. Su caravaggismo es más fiel en algunos modelos humanos y en

su gusto por los escorzos. De todo ello es buen ejemplo la Adoración de los

Reyes que, procedente de su convento toledano, se conserva en el

Museo del Prado. En él también se guarda el hermoso lienzo de la Reconquista de

Bahía, que pinta para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.

El más importante de los restantes es Vicente

Carducho (1576-1638), que, aunque italiano de nacimiento, se traslada muy niño a

España y en ella aprende el arte de la pintura. De estilo muy ecléctico, que no

permite incluirle entre los tenebristas, es la figura de mayor prestigio de la

escuela madrileña anterior a la llegada de Velázquez. Con facilidad netamente

italiana para concebir y ejecutar, pinta la numerosa serie de grandes lienzos

con historias cartujanas del Monasterio del Paular (1626) (fig.

1965), hoy

repartida entre diversos templos y edificios oficiales. Consta que para

prepararla va a Granada, a ver la colección de Sánchez Cotán.

(fig. 1965)

Muerte de un Cartujo

Carducho, como

Mayno, colabora también en la serie de cuadros del Salón del Buen Retiro, para

el que hace varios lienzos, entre ellos la Expugnación de Rheinfelden. Además de

pintor es un teórico, y a él se debe uno de nuestros principales tratados

artísticos, Diálogos de la Pintura, publicado en 1633.

Eugenio Caxés (muerte 1634), pintor de varias

obras de carácter religioso, y Félix Castello (muerte 1656), discípulo de

Vicente Carducho y autor de cuadros de batallas para el Salón de Reinos, son

artistas que desempeñan papel más secundario. Angelo Nardi (muerte 1665), que

llega de Italia ya formado y que muere en España después de medio siglo de

labor, pinta los importantes lienzos de la iglesia de las Bernardas, de Alcalá

(1621), donde a su formación veneciana se agrega la influencia castellana.

Capítulo aparte, aunque realmente no muy

brillante, forman dentro del arte cortesano del primer tercio del siglo los

pintores de retratos, a cuya cabeza figura el vallisoletano Bartolomé González

(1564 - 1627). Como autor de temas religiosos, es uno de los tenebristas más

decididos que trabajan en Madrid, como lo atestigua la Huida a Egipto (1627), del Museo de Valladolid, pintado el año mismo de su muerte.

En el retrato,

aunque naturalmente deja ver también sus preocupaciones claroscuristas, su

estilo se encuentra dominado por la tradición cortesana de Pantoja, sin que sea

capaz de reaccionar contra su minuciosa interpretación de encajes, bordados,

telas y joyas. A él se deben, entre otros, los retratos de Felipe III y de

Margarita de Austria (fig. 1966), del Museo del Prado.

(fig. 1966)

Margarita de Austria

VELÁZQUEZ VIDA Y OBRA

. —Velázquez, un año más joven que Zurbarán y dos

más viejo que Alonso Cano, viene al mundo en 1599. Forma parte, pues, de esa

generación que nace con el siglo y a la que pertenecen, fuera de España, Van

Dyck y el Bernini. En el campo de nuestras letras es un contemporáneo de

Calderón. Su actividad corresponde, por tanto, al segundo tercio de la centuria

decimoséptima.

Ve la luz primera en Sevilla y es hijo de Juan

Rodríguez de Silva, de padres portugueses, y de Jerónima Velázquez, de familia

sevillana. Aunque al final de su vida suele firmarse Diego de Silva, se le

conoce por el apellido materno, y con él sólo figura en el nombramiento de

pintor de Felipe IV. Se asegura que comienza su aprendizaje con Herrera el

Viejo, pero lo cierto es que, al contar los doce años, lo vemos estudiando con

Francisco Pacheco, artista de no muchos quilates, pero de la suficiente

perspicacia para descubrir muy pronto el talento del discípulo, y lo

suficientemente comprensivo para saber respetar su personalidad. Pacheco lo

contempla siempre entusiasmado y termina casándole con su hija, aunque, como él

mismo escribe, tiene en más el ser su maestro que su suegro. Probablemente

Velázquez no aprende mucho de él, pero sí le debe el haberse formado en un

ambiente culto, de gentes de letras, y el que se le abran las puertas de la

corte.

Después de un primer intento en 1622, Velázquez,

protegido por el Conde-duque y por los sevillanos amigos de Pacheco, entre los

que figura el poeta Rioja, es al año siguiente introducido en la corte y,

gracias al resonante triunfo del primer retrato que hace de Felipe IV, ya no

sale de ella. Nombrado por el monarca pintor de cámara, y alternando sus

actividades artísticas con sus funciones palatinas, en las que termina siendo

aposentador mayor, transcurre el resto de su vida en Palacio. A cargo suyo las

colecciones reales, son sus nuevos maestros los grandes pintores, sobre todo los

venecianos, en ellas representados por obras de primer orden. De Rubens, el gran

astro del nuevo siglo, hay ya lienzos muy importantes, pero además en 1628 el

propio artista se presenta en la corte, y Velázquez le acompaña en diversas

ocasiones y recibe sus consejos. El más importante debe de ser el del viaje a

Italia, que emprende en 1629 a costa del monarca, provisto de cartas de

presentación para sus principales cortes. En Venecia se aloja en casa de nuestro

embajador, y en Roma, en el Vaticano. Después de haber visitado las principales

ciudades y haber llegado hasta Nápoles, donde debe de tratar a Ribera, regresa

al cabo de año y medio. Reintegrado al servicio real, continúa haciendo retratos

y colabora en la decoración del Palacio del Buen Retiro, construido por su

protector el todopoderoso conde-duque de Olivares. En los desgraciados días de

la guerra de Cataluña, acompaña al monarca en la jornada de Aragón (1644), y

años más tarde, en 1649, marcha de nuevo a Italia. Artista ya famoso, lo hace

ahora enviado por Felipe IV para adquirir estatuas y cuadros con que decorar las

nuevas salas del Palacio. Velázquez, sin los quehaceres palatinos, en la

plenitud de su gloria y entre tanta obra de arte de primer orden, está muy a

gusto en Italia. En Roma retrata al propio Pontífice Inocencio X. Pero Felipe IV

le necesita, le llama reiteradamente, y, al fin, le ordena que regrese. En 1651

se encuentra de nuevo en Madrid y es nombrado aposentador de Palacio, cargo

importante, que, no obstante, el tiempo que resta a sus pinceles, le permite

pintar obras como Las Meninas y Las hilanderas. En 1658, Felipe IV le concede el

hábito de Santiago. Dos años más tarde cuida, en función de su cargo, del viaje

del monarca a la isla de los Faisanes, en el Bidasoa. Son para él más de setenta

días de intenso trabajo y constante movimiento, que deben de minar su salud,

probablemente ya quebrantada. A su regreso a Madrid apenas le resta mes y medio

de vida. Felipe IV, que le sobrevive cinco años, hace pintar sobre su pecho la

cruz de Santiago en el cuadro de Las Meninas, donde le ha permitido retratarse.

A Velázquez le conocemos, sobre todo, por su

autorretrato de cuerpo entero en el citado cuadro y por otro, sólo de

la cabeza, en el Museo de Valencia. Aunque sabemos poco de su carácter, los que

le conocen elogian en él su fino ingenio y encarecen su flema. Persona modesta y

bondadosa, gusta de favorecer a otros pintores, y, nada ambicioso, no aprovecha

su trato frecuente con el monarca para prosperar desmedidamente. Su obra,

relativamente reducida, parece justificar la flema de que le tachan sus

contemporáneos.

. —Velázquez es, seguramente, el hijo más preclaro

del naturalismo que inspira al barroco. Ningún pintor ha contemplado la

naturaleza y la ha interpretado con su admirable serenidad, ni a esa justa

distancia en que nos ofrece toda la poesía de la vida o de la simple existencia.

Velázquez no gusta de contemplar la vida desde ese ángulo trágico ni

espectacular, ni tan extremadamente realista, a que tan dados son los artistas

barrocos. Cuando retrata a un pobre ser contrahecho, no se acerca a él con esa

curiosidad de naturalista tan frecuente en este género de temas, y sabe

mantenerse a la distancia en que sus lacras, sin dejar de ser vistas, no

repugnan y nos permiten sentir hacia él esa atracción que sienten sus propios

señores. Cuando interpreta una fábula como la de Aracne, prescinde de su

contenido espectacular, y nos la cuenta en el tono más llano y menos retórico

posible; cuando tiene que representar el adulterio de Venus, no piensa en el

tema fuerte del acto del adulterio, que hubiera deleitado a un Correggio, y nos

lo cuenta, en La fragua, en un tono y en un lenguaje que todos pueden

oír; cuando, en su juventud, pinta el cuadro de Baco, no es una bacanal

bullanguera, como cuadra a Dionisos recorriendo y alegrando los campos, ni la

expresión de la animalidad triunfante, sino simplemente la manifestación de la

alegría que produce el vino, sin extremos de ninguna especie. ¿Significa todo

esto falta de fantasía? Evidentemente, no. Es simple reflejo de su temperamento

esencialmente equilibrado, de su artístico sentido de la ponderación.

Este fino sentido naturalista de Velázquez, sin

estridencias y limpio de toda retórica, ha hecho pensar hasta nuestros días que

sus pinturas son especie de maravillosas instantáneas, espejos portentosos,

donde el pintor se limita a reflejar la escena que la realidad ocasionalmente

brinda a sus ojos, sin ulterior colaboración de su parte. Esto es falso.

Velázquez, como es corriente entre sus contemporáneos y continúa siéndolo

después, estudia cuidadosamente sus composiciones, y casi siempre partiendo, en

las de cierta complicación, de otras anteriores, aunque reconstruya la

composición en su taller y pinte del natural la escena por él imaginada. Como

veremos, el camino de la perfección en el arte de componer lo recorre Velázquez

con ese paso seguro y de fatalidad casi astronómica que distingue a su obra. A

las actitudes forzadas y a la simple yuxtaposición de personajes de su época de

juventud, que delatan sus esfuerzos por dominar el arte de componer, sucede en

la edad madura una laxitud en las actitudes, y una facilidad en los movimientos

y en la agrupación de las figuras, que ocultan la previa elaboración y nos hacen

pensar en la realidad misma sorprendida por el pintor.

Velázquez, como sus compañeros Zurbarán y Alonso

Cano, da sus primeros pasos en el tenebrismo; pero, mientras el primero

permanece en él toda su vida y Alonso Cano, como otros muchos, pasa a un

colorido más rico y alegre, Velázquez comprende, hacia 1630, que el tenebrismo

no es sino una primera etapa en el gran problema de la luz; que la luz no sólo

ilumina los objetos —preocupación fundamenta] de los pintores tenebristas—, sino

que nos permite ver el aire interpuesto entre ellos, y cómo ese mismo aire hace

que las formas pierdan precisión, y los colores brillantez y limpieza. En suma,

se da cuenta de la existencia de lo que llamamos la perspectiva aérea, y se

lanza decididamente a su conquista. Para Velázquez, la perspectiva aérea no es

sólo un problema técnico. Es indudable que, como Paolo Ucello, siente la dulce

poesía de la perspectiva, y que, hermanada con la luz, la siente tan

intensamente como un Piero della Francesca o los holandeses del XVII. Sin más

base, probablemente, que los cuadros del Tintoretto, Velázquez recorre en su

edad madura ese camino que va del tenebrismo a ese aire que con verdad nunca

superada se interpone entre los personajes de Las Meninas.

Al abandonar el tenebrismo, aclara su paleta y

deja el color opaco y oscuro de su juventud. El cambio no parece que sea muy

rápido. Al conocimiento de las colecciones reales se agrega el contacto con

Rubens y el primer viaje a Italia. Iniciase entonces en él una nueva etapa,

durante la cual descubre y asimila el colorido de Venecia, pero no el caliente

del Tiziano, sino el más frío y plateado de Veronés, Tintoretto y el Greco.

Paralelo a ese cambio en el colorido, es su manera

de aplicar el color, el de su factura. Aunque nunca sigue la forma con esa

manera lisa de los caravaggiescos más puros, en su época tenebrista la pasta de

color es seguida y de grosor uniforme. Después de 1630 esa pasta de color se va

desentendiendo del anterior sentido escultórico de la forma y piensa más en la

virtud del color mismo vivificado por la luz y en el efecto que, visto a

distancia, produce en nuestra retina. Al sentido de escultura policromada de sus

primeros tiempos sucede el más puramente pictórico que culmina en Las Meninas y

en el Paisaje de la Villa Médicis, donde la forma se expresa por

medio de una serie de pinceladas que, vistas de cerca, resultan inconexas y aun

destruyen la forma misma, pero que contempladas a la debida distancia nos

ofrecen la más cumplida apariencia de la realidad. Es la técnica que en el siglo XIX constituirá el principal empeño de los impresionistas.

OBRAS DE JUVENTUD. LA FRAGUA DE VULCANO

. —Los años sevillanos de Velázquez son de lucha

con el natural y con la luz. Pacheco nos dice que, siendo muchacho, tiene un

aldeanillo al que copia con las más varias expresiones, ya llorando, ya riendo.

Es la época de sus bodegones, de composición muy sencilla, con dos o tres

personajes de medio cuerpo en torno a una mesa. La luz en ellos es violenta,

típicamente tenebrista; el colorido oscuro; los rostros y manos bronceados. A

esa época corresponden la Comida, del Museo de San Petersburgo y Budapest, la

Vieja friendo huevos (fig. 1967), de Edimburgo.

(fig. 1967)

Vieja friendo huevos

También de esa época son: Cristo en casa de Marta, de la

Galería Nacional de Londres y el Aguador, de la colección Wellington, de esta

misma ciudad. La composición más importante de carácter religioso de este

período sevillano es la Adoración de los Reyes, del Museo del Prado (fig.

1968),

también intensamente tenebrista.

(fig. 1968)

Adoración de los Reyes

Durante los seis años que median entre su traslado

a la corte en 1623 y el primer viaje a Italia, su estilo comienza a

transformarse. Hace los primeros retratos de la familia real, pinta sus primeros

cuadros de tema mitológico e histórico, y probablemente inicia ya su serie de

bufones.

De esos retratos, uno de los más antiguos es el

del infante Don Carlos, en el que todavía es bastante sensible el estilo

tenebrista. Sin embargo, nos pone ya de manifiesto sus extraordinarias dotes de

pintor de retrato. La naturalidad, la elegancia sin afectación, la nobleza de la

expresión, la gravedad netamente española, y, sobre todo, ese efecto de vida

real que producirán sus retratos posteriores, se encuentran ya en éste. En el de

Felipe IV (fig. 1969), de actitud más distinguida, las sombras del tenebrismo

casi desaparecen. Ambos se encuentran en el Museo del Prado.

(fig. 1969)

Felipe IV e Infante Don Carlos

A la misma época

corresponde el retrato del bufón Calabacillas, de la colección Cook. Este

período se cierra con el cuadro de Baco o de Los Borrachos, en el que el tema

mitológico está interpretado en ese plano esencialmente humano que empleará en

lo sucesivo; pero la iluminación, no obstante desarrollarse la escena al aire

libre, es todavía de violento claroscuro (fig. 1970).

(fig. 1970)

Los Borrachos

El contacto con Rubens y el primer viaje a Italia

contribuyen poderosamente a la ulterior transformación del estilo de Velázquez.

A este primer momento corresponden una nueva fábula mitológica, La fragua de

Vulcano, del Museo del Prado (fig. 1971), y La túnica de José, de El Escorial. De

tema diferente, su estilo, sin embargo, es idéntico. El tenebrismo ha

desaparecido, y la precisión de la forma comienza a ceder ante el interés por la

perspectiva aérea y por la técnica impresionista. La Fragua representa el

momento en que Apolo descubre a Vulcano la infidelidad de su esposa. El tema,

tragicómico, que los anteriores intérpretes representan insistiendo con notable

crudeza en su aspecto escabroso, Velázquez, manteniéndose en ese plano de buen

gusto tan típicamente suyo, lo centra en el efecto que la noticia produce en el

marido burlado. El cotejo de su composición con la de Los borrachos nos dice el

gran progreso realizado.

(fig. 1971)

La fragua de Vulcano

A estos años del primer viaje a Italia debe también de

corresponder el Cristo en la cruz, modelo de serena majestuosidad y de emoción

religiosa, con pies y manos sangrantes y con el rostro medio oculto por la

cabellera.

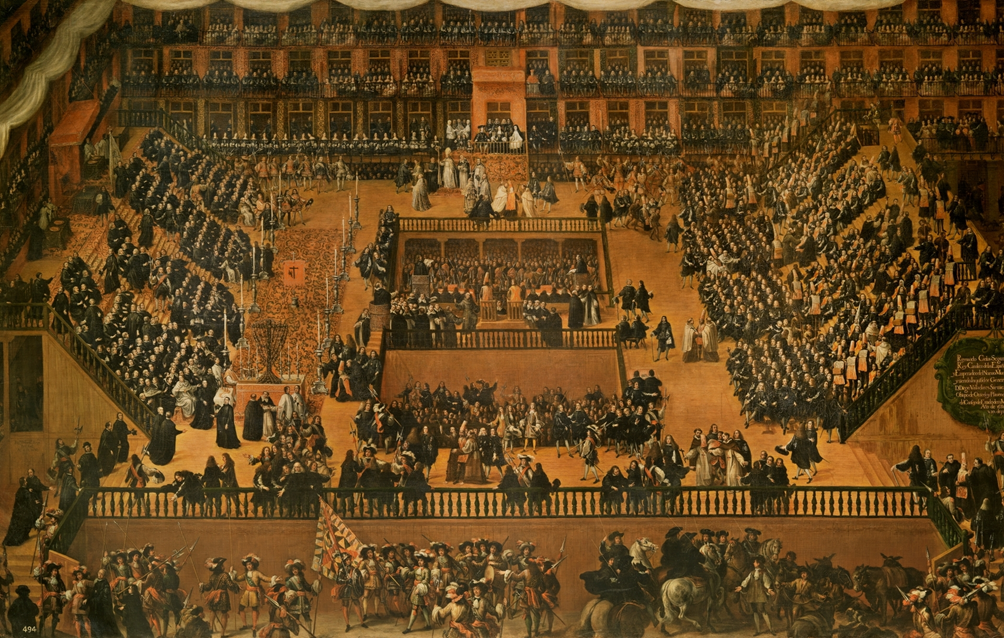

CUADROS DEL SALÓN DE REINOS

. —La gran obra de la cuarta década del siglo es

la constituida por los cuadros que Velázquez pinta para el Salón de Reinos del

Buen Retiro, hoy el principal del Museo del Ejército. Empresa de altos vuelos

artísticos ideada por el conde-duque de Olivares para halagar la vanidad del

monarca, consiste: en una serie de enormes lienzos dedicados a hechos gloriosos

del comienzo de su reinado, que se distribuyen entre los principales pintores de

la época —de varios queda hecha ya referencia—, y de los que corresponde a

Velázquez La rendición de Breda; en una serie menor de los Doce trabajos de

Hércules, primer rey de España que, como vimos, pinta Zurbarán, y que en el

lenguaje de la fábula son el paralelo de aquellas hazañas recientes; y en los

retratos de los monarcas reinantes, de los padres del rey y del príncipe

heredero, algunos de los cuales son de Velázquez.

En La rendición de Breda (fig.

1972) representa el

momento en que Justino de Nassau, después de una valiente defensa, entrega la

llave de la ciudad a Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases. Velázquez, con

su acostumbrada elegancia espiritual, no imagina a éste con gesto victorioso,

sino afable y caballeroso con el vencido, como elogiando su valor. El contraste

con el tono retórico de otros lienzos de la serie no puede ser más notable.

(fig. 1972)

La rendición de Breda

Para la composición general de la escena misma

parece que Velázquez toma como punto de partida un minúsculo grabado de Abraham

y Melquisedeo entregando los panes (1553), de Bernard Salomón. Se inspira

después para la del grupo de la derecha, o de los españoles, en el Expolio, del

Greco, y para el de la izquierda, o de los holandeses, en el Centurión del

Veronés. Sin verdadero fundamento, se ha creído autorretrato del pintor el

personaje que bajo la bandera y tras el caballo aparece en el extremo derecho.

El amplísimo fondo de verdes y azules plateados es uno de los paisajes más

hermosos de toda la historia de la pintura.

De las dos parejas de grandes retratos ecuestres

con que se decoran los testeros del Salón, sólo el de Felipe IV (fig.

1973) es

íntegramente de su mano. Se presenta en él al monarca sobre el caballo en

corveta, en esa actitud preferida por los escultores barrocos para las estatuas

ecuestres. El fondo es un admirable paisaje del Guadarrama. En el retrato de su

mujer, Doña Isabel de Borbón, la intervención ajena se reduce principalmente a

la parte de las telas bordadas.

(fig. 1973)

Felipe IV a caballo

El de Felipe III está trazado y, en buena parte,

ejecutado por él, mientras que en el de Doña Margarita su intervención es mucho

más reducida. Sólo suyo, y una de sus obras más encantadoras, es el retrato

ecuestre del príncipe Baltasar Carlos (fig. 1974), visto en violento escorzo,

para ser colocado entre los de sus padres sobre la puerta del testero y como

presidiendo el Salón.

(fig. 1974)

Retrato ecuestre del

príncipe Baltasar Carlos

Aunque no forma parte de este importante conjunto

histórico, debe citarse en este lugar por su concepción análoga el gran retrato

ecuestre del conde-duque de Olivares (fig. 1975), pintado por estos mismos años,

donde el poderoso valido, más ministro que capitán, aparece con la bengala de

general en la mano y ante un fondo de batalla.

(fig. 1975)

Retrato ecuestre del

conde-duque de Olivares

Las tintas plateadas de todos

estos cuadros y la maestría de la perspectiva aérea en los fondos declaran el

largo camino recorrido por el pintor.

A esta misma cuarta década corresponden los

espléndidos retratos de Felipe IV, del infante Don Fernando y del príncipe

Baltasar Carlos, en los que el atuendo de cazador le da ocasión para

regalarnos hermosos paisajes del Guadarrama, y para revelarnos sus excepcionales

dotes de pintor de perros.

BUFONES. RETRATOS. LAS MENINAS Y LA FÁBULA

DE ARACNE

. —A lo largo de esta cuarta década y en la

siguiente, pinta Velázquez otra serie de obras en la que nos ofrece una visión

menos gloriosa de la vida de la corte: la de los bufones y hombres de placer. Ya

hemos visto cómo pinta en sus primeros años madrileños a Calabacillas de pie, y

muy poco posterior a su primer viaje a Italia debe de ser Pablo de Valladolid.

En los más tardíos, como El Niño de Vallecas, Calabacillas —erróneamente llamado

el Bobo de Coria—, Sebastián Morra y el Primo, en realidad don

Diego de Acedo (1644), prefiere el tamaño pequeño y nos los presenta sentados.

Velázquez continúa pintando retratos: el del conde

de Benavente, de gran riqueza colorista de estirpe ticianesca; el de Felipe IV

(1644), hecho en Fraga durante la campaña de Cataluña, de la colección Frick, de

Nueva York; el de la Dama del abanico (fig. 1976), de Londres.

(fig. 1976)

Dama del abanico

Pero también continúa cultivando el tema

mitológico en el Mercurio y Argos, del Museo del Prado, y en la Venus del espejo, de la Galería de Londres (fig.

1977).

(fig. 1977)

Venus del espejo

Durante su segundo viaje a Italia hace el

espléndido Inocencio X y el

previo y preparatorio de su criado Juan de Pareja, de propiedad particular

inglesa. Como es natural, son los retratos reales los que consumen la mayor

parte de su tiempo.

Pocos años antes de morir, se cree que en 1656,

pinta Las Meninas (fig. 1978), que, en realidad, es el retrato de la

infanta Margarita atendida por sus meninas doña Agustina Sarmiento, que le

ofrece de rodillas una bebida, y doña Isabel de Velasco. Completan el grupo en

segundo término doña Marcela de Ulloa y un guardadamas, y en primer plano los

enanos Maribárbola y Nicolás de Pertusato. Al fondo, en la puerta, aparece el

aposentador José Nieto, mientras en el espejo se ve a Felipe IV y a doña

Mariana, que, según los más, posan ante el pintor que trabaja en el caballete.

Como queda dicho, el valor esencial de este cuadro, con ser extraordinario el de

los retratos que contiene, es el de su perspectiva aérea, hasta ahora

insuperada.

(fig. 1978)

Las Meninas

A estos últimos años corresponden el retrato de

busto de Felipe IV, avejentado al frisar en los cincuenta, y el de

la propia infanta Margarita, que, al parecer, no llega a terminar.

Además de los retratos citados, Velázquez pinta en

este período varias obras capitales. Durante su segunda visita a Roma hace los

paisajes de la Villa Médicis (fig. 1979), en uno de los cuales —el del pórtico

abierto— su técnica lo convierte en uno de los prototipos del impresionismo del

siglo XIX.

(fig. 1979)

Paisajes de la Villa Médicis

Posterior al regreso es Las hilanderas o Fábula de Aracne (fig.

1980), donde la perspectiva aérea es tan esencial como en Las Meninas. Aunque

hasta fecha reciente se ha supuesto que Las hilanderas era simplemente el

obrador de tapices de Santa Isabel, con unas damas al fondo contemplando uno de

ellos, es decir, un trozo de la realidad, especie de instantánea admirable, hoy

sabemos que el tema representado en la sala del fondo es la escena en que

Minerva, desafiada por la vanidosa Aracne en el arte de tejer, al ver cómo ha

figurado en su tapiz las flaquezas de los dioses, entre ellas el rapto de Europa

por Júpiter —el tema del tapiz del cuadro de Velázquez—, va a convertirla en la

araña que tejerá eternamente. Las damas que presencian la escena son las jóvenes

que, según Ovidio, acuden a contemplar las admirables labores de Aracne, y las

obreras del primer término, las del taller de la desdichada tejedora. El grupo

de éstas y, en general, la composición del cuadro, están inspirados en dos

Ignudi de la bóveda de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel.

(fig. 1980)

Las hilanderas o Fábula de Aracne

LOS DISCÍPULOS Y CONTEMPORÁNEOS MADRILEÑOS

DE VELÁZQUEZ

Velázquez pintor sinceramente enamorado de su arte e incapaz

de industrializarlo, no tiene, y seguramente no quiere tener, un gran taller al

estilo de Rubens o Van Dyck. Si Rubens hubiera sido el pintor de cámara de

Felipe IV, como lo fue Velázquez, es indudable que el Salón de Reinos lo

hubieran hecho sus discípulos por bocetos suyos, siguiendo lo más fielmente su

estilo, y no se hubiera distribuido entre los principales pintores

contemporáneos. Velázquez se limita a disponer de la colaboración indispensable

para hacer las copias de los retratos reales que deben enviarse a las cortes

amigas, y no deja tras sí esa serie d e imitadores que es frecuente en artistas

de su rango.

El discípulo que le sigue más de cerca es su

propio yerno Juan Bautista del Mazo (muerte 1667), cuya obra más segura es el

retrato de su Familia, del Museo de Viena (fig. 1981), donde el propio Velázquez

aparece en último término trabajando ante el caballete.

(fig. 1981)

En familia

De colorido totalmente

distinto al de Velázquez, es el de su esclavo el mulato sevillano Juan de Pareja

(muerte 1670), que le acompaña a la corte y continúa después viviendo con Mazo.

El Museo del Prado posee de su mano la Vocación de San Mateo (fig.

1982).

(fig. 1982)

Vocación de San Mateo

Un

sentido del color más próximo al maestro tiene Jusepe Leonardo (muerte 1656),

que pinta para el Salón de Reinos la Rendición de Juliers (fig.

1983).

(fig. 1983)

Rendición de Juliers

De Antonio Puga se

consideran varias escenas de género: El afilador, La taberna, etc.

Los dos principales pintores contemporáneos de

Velázquez, aunque la vida se les prolonga bastante más, son fray Juan Rizi

(muerte 1681) y Antonio de Pereda (muerte 1678). El primero, hijo de uno de los

pintores italianos que vienen en tiempos de Felipe II, de mayor profesa en la

Orden de San Benito y se dedica principalmente a pintar series de historias

benedictinas para los monasterios de su Orden, de las que la mejor conservada es

la de San Millán de la Cogolla. Se manifiesta en ella en posesión de una técnica

vigorosa y suelta y muy interesado, con frecuencia, por los violentos efectos de

luz, de que es buen ejemplo la Cena de San Benito, del Museo del Prado. Además

de estas historias de frailes, que le han merecido el nombre del Zurbarán

castellano, es buen pintor de retratos, como lo atestigua el de Tiburcio Redín,

del mismo Museo, y el de Fray Alonso de San Vítores (fig.

1984), del Museo de

Burgos.

(fig. 1984)

Fray Alonso de San Vítores

Antonio de Pereda es algo más joven que Rizi, y se

mantiene dentro del tono todavía grave y reposado del segundo tercio del siglo.

A él se debe el gran lienzo del Socorro de Génova por el marqués de Santa Cruz,

del Museo del Prado, que es uno de los mejores de la serie del Salón de Reinos

del Buen Retiro, para donde lo pinta, y las dos alegorías de la Vanidad y del

Sueño del Caballero, del Museo de Viena y de la Academia de San Fernando (fig.

1985).

(fig. 1985)

Sueño del Caballero

Excelentemente dotado para la pintura de

bodegones, hace buen alarde de ello en la serie de cosas ricas por las que se

pierde el alma humana, representadas en estos dos cuadros alegóricos, de los que

forman parte primordial.

GRANADA: ALONSO CANO

. —El tercer gran pintor que nace con el siglo e

inicia su formación en Sevilla antes de 1620 es el granadino Alonso Cano

(muerte 1667), cuya vida y actividad como arquitecto y escultor quedan ya

expuestas. De carácter apasionado, ya hemos visto cómo su temperamento no se

refleja en su estilo escultórico, y otro tanto sucede en su obra pictórica.

Cano, contra lo que es frecuente en nuestros pintores, estudia cuidadosamente la

composición y es buen dibujante. Sabemos de su interés por ver todas las

estampas de que tiene noticia, y conservamos numerosos dibujos suyos. Es decir,

todo ello hace pensar en un genio artístico perfectamente disciplinado, y la

realidad es que su obra pictórica tiene un tono de perfección académica poco

corriente en nuestro siglo XVII. Superior a su rival Zurbarán en el arte de

componer, en el dibujo y en la perspectiva, carece, en cambio, de su emoción y,

en suma, de su personalidad artística. La misma corrección y moderación

expresiva hace que deba

considerársele como el menos típicamente español de nuestros grandes pintores.

Inicia su carrera, como Velázquez y Zurbarán, en

los días del tenebrismo; pero, consagrado, sobre todo, a la escultura en su

época sevillana, es muy poco lo que poseemos de su labor pictórica de esos años.

En cambio, en Madrid frecuenta más los pinceles que la gubia, y, lo mismo que en

el caso de Velázquez, las obras de los grandes maestros de las colecciones

reales aclaran y enriquecen su paleta. A diferencia de lo que le sucede a

Zurbarán, se libera del tenebrismo y transforma su color; pero, como casi todos

sus contemporáneos, no pasa de ahí. El problema de la perspectiva aérea, que de

forma tan magistral desarrolla Velázquez por esos mismos años, no tiene en él

eco sensible. De su época sevillana, la obra típicamente tenebrista es el San

Francisco de Borja (1624), firmado, del Museo de Sevilla, de encarnación cobriza

e intenso sentido plástico, que recuerda las pinturas velazqueñas cinco años

anteriores. En la Santa Inés, del Museo de Berlín, desgraciadamente

destruida en 1945, el color cobrizo desaparece, y aunque toda la coloración se

aclara, es todavía patente la intensidad del claroscuro. Con un sentido más fino

y más clásico de la belleza se nos muestra aquí más próximo a Zurbarán y

recuerda a Mohedano. Pero, además de estos valores de luz y color, que tanto la

realzan, la Santa Inés sorprende por su apostura extraordinaria, apostura que no

puede por menos de evocar la grandiosidad de su estatua de la Virgen de Lebrija.

En sus obras madrileñas de la quinta década del

siglo, ese tono escultórico y de fuerza de las dos obras anteriores desaparece.

En sus dos bellas Vírgenes sentadas con el Niño, del Museo del Prado, muy bien construidas ambas —una de ellas inspirada en una estampa de Durero—, no queda rastro alguno de tenebrismo, y el color es más rico y el

modelado mucho más blando. Esa mayor laxitud es bien sensible en el Cristo

muerto sostenido por un ángel, de entonación plateada. El cuadro de esta época

en que maneja mayor número de figuras es el Milagro del niño salvado del pozo

por San Isidro, como el anterior en el Museo del Prado, de factura muy suelta y

gran riqueza colorista.

El traslado a Granada, donde, salvo una breve

permanencia en Madrid, vive todavía unos quince años, abre nueva etapa en su

labor pictórica. La empresa magna es la serie de grandes lienzos de los Gozos de

la Virgen, que ejecuta para la capilla mayor de la catedral, en la que su estilo

tiene necesidad de agigantarse para cumplir su misión, y así, concebida para muy

en alto, pone de manifiesto su sentido de la perspectiva y de la pintura de tipo

mural. La Concepción (fig. 1986), que forma parte de esta serie, ha logrado ya